En este post publico el artículo que presenté hace ya más de un año, en abril de 2012, en el congreso PATORREB 2012, celebrado en Santiago de Compostela.

El trabajo, del cual soy autor, fue realizado por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León a la empresa INCOSA, S.A., a la cual pertenecía en ese momento. Aprovecho para dar las gracias a los compañeros que en su día colaboraron conmigo en el desarrollo del trabajo.

El fruto final de los trabajos realizados sobre este tema es el Trabajo de Investigación titulado «Modelo de Análisis Estructural de Construcciones Históricas: la Bóveda de Crecería. Aplicación del Análisis Límite a un Modelo Real» realizado para la obtención del D.E.A. dentro del programa de doctorado de Universidad de Valladolid. En el mismo sentido estoy desarrollando en estos momento la Tesis Doctoral.

RESUMEN

La Iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato (Palencia) ha sufrido, a lo largo de su vida útil, una serie de transformaciones que han modificado sensiblemente su comportamiento estructural. En el estado actual presenta numerosas patologías que indican la existencia de importantes deformaciones.

Para analizar el funcionamiento estructural de las bóvedas de crucería que cubren las naves y caracterizar el origen y alcance de las patologías aparecidas en las mismas se ha utilizado el método de análisis límite con fricción finita en estructuras de fábrica. Este método permite aproximar el coeficiente de seguridad, en base al espesor mínimo de la bóveda, y definir la posibilidad de la existencia de fallos por deslizamiento de piezas de plementería.

El conocimiento del desarrollo histórico del edificio y de la configuración actual del mismo y la aplicación del método han permitido modelizar el comportamiento estructural de las bóvedas en los diferentes estados de carga y, en base a los resultados obtenidos, estimar la validez de diversas propuestas de actuación e incidir en los parámetros más influyentes.

De la misma manera, se ha comprobado que la principal dificultad en la aplicación del método estriba en la definición de la geometría de las bóvedas y de los esfuerzos, que puede plantear serios problemas en el caso de estructuras abovedadas complejas e implica un amplio trabajo previo de comprensión del funcionamiento estructural.

ABSTRACT

The church of Santa María la Mayor in the Spanish village of Villamuriel de Cerrato (Palencia) has endured throughout its lifetime several alterations that had considerably modified its structural behavior. Its current condition presents different pathologies which show the existence of severe deformations.

In order to analyse the structural behaviour of the ribbed vaults that cover the naves, as well as to characterise the origin and the extent of their pathologies, limit analysis with finite friction has been applied to masonry. This proposal allows to approach the security coefficient – with respect to the minimum thickness of the vault – and to establish the possible existence of failure due to the sliding of pieces of the severies.

Knowing the historical development of the building and its current configuration, and the application of the proposal has resulted in the modeling of the structural behavior of the vaults in the different load states. According to the results obtained, the adaptation of several actions can be assessed and the most important parameters can be stressed.

Similarly, it has been proved that the main problem in the application of the proposal rests on the geometric definition of the vaults and the loads. The reason is that they can cause important problems in the case of complex vaulted structures and this involves extensive previous works to understand the structural behavior.

Vista exterior de las fachadas oeste y sur y la torre

I.INTRODUCCIÓN Y OBJETO

La Iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato es un edificio de estilo de transición románico-gótico erigido en la primera mitad del siglo XIII. A pesar de conservar un buen estado general y encontrarse en uso, en los últimos años se ha observado la progresiva aparición de patologías en diferentes elementos estructurales.

Con el fin de reconocer las causas que han generado las mismas y atajar su desarrollo, se realizó, por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, un completo estudio de patologías y un análisis estructural del conjunto. Durante el desarrollo de estos trabajos se aplicó a las bóvedas de crucería que cubren las naves el modelo de análisis límite con fricción finita en estructuras de fábrica.

El objetivo principal era validar la utilización del método en un elemento concreto, una bóveda de crucería simple existente, que ha desarrollado una serie de patologías de origen estructural.

Se compararon los resultados del cálculo realizado con el estado actual de los elementos estructurales y los daños observados, correlacionándolos con el funcionamiento de las bóvedas, y se estudiaron los cambios producidos en el mismo con la modificación de las características geométricas o el estado de cargas.

II. ESTUDIO DEL ESTADO INICIAL

Como paso previo al análisis estructural es imprescindible, en todo caso, conocer en profundidad el edificio objeto de estudio. Para ello se realizó, por un lado, un estudio histórico del edificio y de su desarrollo, y por otro, un levantamiento patológico y geométrico del estado inicial.

Vista exterior de la fachada norte y el cimborrio

1. La Iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato (Palencia)

Presenta una extraordinaria unidad en cuanto a esquema organizativo, por lo que se supone que se construyó de una vez y en un tiempo relativamente corto. La planta se desarrolla en tres naves, formando una cruz latina, cubiertas por bóvedas de crucería simple.

Durante la vida útil del edificio se ejecutaron diversas ampliaciones y reformas que, si bien no modificaron el esquema general del mismo, supusieron ciertas modificaciones en el comportamiento de las estructuras. Una de las actuaciones más importantes fue el levantamiento de nuevas estancias sobre las tres naves, con el consiguiente aumento de las cargas actuantes sobre las mismas. Estas estancias se demolieron a principios del siglo XX, con el fin de recuperar la geometría original, aunque no se retiraron los rellenos sobre las bóvedas ni parte de los pavimentos. Esta circunstancia ha tenido un papel primordial en la aparición de las patologías observadas.

Vista interior de la bóveda de la nave central

2. Estudio de las patologías

El resultado del estudio realizado es muy amplio y se puede resumir, en lo referente a las patologías propiamente estructurales, de la siguiente manera:

En el exterior del edificio se ha observado la existencia de grietas y fisuras en paramentos, ligadas en su mayor parte a los huecos de fachada, y deterioro y desgaste de los sillares. Se aprecia la aparición de humedades, tanto por escorrentía como por acumulación de agua o capilaridad, así como zonas deterioradas en los elementos de cobertura.

Vista interior. Fisuras en los muros del crucero sur.

En el interior del edificio se ha observado la existencia de numerosas grietas y fisuras en las bóvedas de crucería que cubren la iglesia. Estas patologías pueden dividirse en tres grupos: por un lado, grietas en el intradós de las bóvedas, en zonas cercanas a la clave, que se desarrollan paralelas a la dirección de las naves; por otro lado, “Fissures de Sabouret”, denominadas así por Pol Abraham (1934)(1), que se desarrollan paralelas a los arcos formeros y a cierta distancia de ellos; y finalmente, grietas de separación entre la plementería que forma la bóveda y los muros laterales de la edificación.

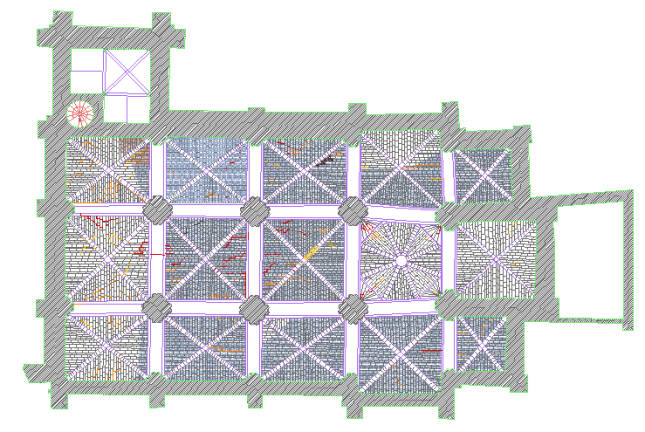

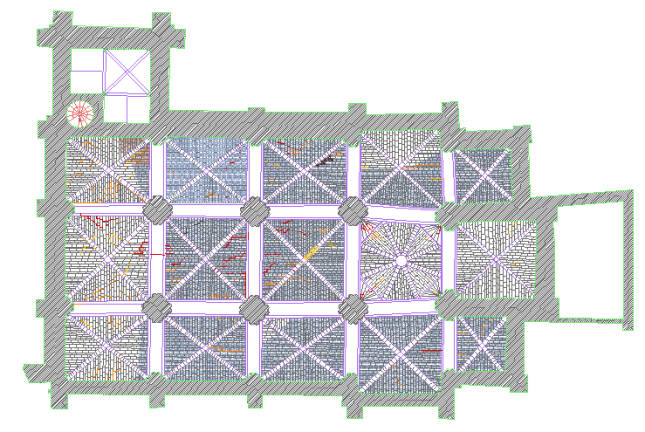

Planta general de bóvedas. Levantamiento patológico.

Vista interior de la bóveda de la nave central. Fisuras y desprendimiento de una pieza de plementería.

Se ha observado el desprendimiento de un sillar de la plementería de una de las bóvedas de la nave norte. Se aprecia también que otro sillar se desprendió en su día de la bóveda que cubre el coro y que el hueco fue rellenado con mortero.

En el caso de los muros interiores se han encontrado grietas y fisuras importantes, en su mayor parte en aquellos que son perpendiculares al desarrollo de las naves.

Finalmente, se ha detectado la aparición de importantes humedades, principalmente en las bóvedas de la nave norte, asociadas en ciertos casos a pérdidas de mortero en las juntas de la plementería.

Vista interior de la bóveda de la nave norte. Fisuras y desprendimiento de una pieza de plementería.

III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS LÍMITE

Jacques Heyman (1966)(2) propuso la teoría para la aplicación del análisis límite, originalmente desarrollado para las estructuras de acero, a las estructuras de fábrica. Durante los años siguientes a la publicación de El Esqueleto de Piedra, Heyman (1999)(3) desarrolló su teoría y la aplicó a todo tipo de sistemas estructurales de fábrica.

La Teoría del Análisis Límite se formula en base a tres hipótesis realizadas sobre las propiedades del material (Heyman 1966)(2): la fábrica no desarrolla resistencia a tracción, la resistencia a compresión de la piedra es infinita y no se puede producir deslizamiento de una pieza sobre otra.

En el caso que nos ocupa se ha constatado que se han producido fallos por deslizamiento por lo que se debe considerar que la última de dichas hipótesis no es aplicable y que hay que tener en cuenta un rozamiento finito entre las piezas.

1. La influencia del rozamiento

D’Ayala y Casapulla (2001)(4)(5) y D’Ayala y Tomasoni (2011)(6), sobre la base de la Teoría del Análisis Límite, han estudiado el comportamiento de cúpulas hemisféricas y bóvedas de claustro, respectivamente, en presencia de rozamiento finito.

En el caso de estudio se desconoce el valor de la resistencia a esfuerzo rasante del mortero existente, por lo tanto no es posible realizar el cálculo adoptando este valor como dato, si no que se tratará de una de las incógnitas. Vasconcelos y Lourenço (2006)(7) han demostrado que es posible aplicar el modelo friccional de Mohr-Coulomb con un coeficiente de rozamiento η=0,40, para sillería a hueso.

Teniendo en cuenta que en efecto ya se han producido daños de este tipo, se ha realizado el cálculo teniendo en cuenta un abanico de coeficientes de rozamiento, desde η=0,30 hasta η=0,50, con el fin de estudiar el comportamiento de la fábrica para cada caso.

Una vez descrito el comportamiento de la fábrica ante el deslizamiento el proceso de cálculo seguido ha sido el siguiente: definición de la geometría real de los arcos, división del elemento estructural en dovelas, y definición de las cargas actuantes sobre los elementos estructurales.

2. Resultados del análisis

A partir del análisis de las bóvedas se ha comprobado que la existencia de un relleno cuyo espesor sobrepasa los 50 cm por encima de la clave produce unos grandes empujes horizontales en los apoyos que da lugar al desplazamiento de los mismos y a la deformación de los nervios y la plementería.

La definición de las líneas de empujes indica que el espesor mínimo de los elementos estructurales es, en todo caso, inferior al real y por tanto existe un coeficiente de seguridad suficiente para la estabilidad global de las bóvedas.

Vista interior de la bóveda de la nave norte. Fisuras en la plementería.

A pesar de lo anterior, la línea de empujes en ciertos casos se sitúa muy cerca del intradós o del extradós de la fábrica. Esta circunstancia es congruente con la aparición de fisuras en el intradós de las bóvedas en zonas cercanas a la clave ya que en dichos puntos se produce una concentración de tensiones de compresión en el extradós y la aparición de tracciones en el intradós que la fábrica no es capaz de resistir.

Posteriormente se han analizado los mismos elementos modelizando el que se supone fue su estado inicial. En ese estado la posibilidad de fallos por deslizamiento desaparece y el empuje horizontal en los apoyos disminuye sensiblemente, de forma que se compensa con la existencia de contrafuertes.

El desarrollo de las deformaciones en los últimos años se explica por el desmantelamiento de las estancias existentes sobre las bóvedas y el mantenimiento de los rellenos. Con la ejecución de dichas estancias se aumentó la carga sobre las bóvedas pero éstas fueron capaces de asumir dicho aumento. El empuje horizontal se compensó con el aumento de la carga de los muros de forma que el sistema seguía siendo estable. La eliminación de los muros exteriores y el mantenimiento de la carga de los rellenos descompensó el sistema, manteniendo el empuje horizontal sin carga vertical que lo compensase, apareciendo las deformaciones. Esta circunstancia se agravó con el deterioro de las cubiertas, la humectación de los rellenos – aumentando su peso – y el lavado de las juntas de plementería, lo cual, junto con los movimientos de adaptación a la nueva geometría, provocó el desprendimiento de piezas.

Vista interior de la bóveda de la nave central sobre el coro. Fisuras en bóveda y fachada.

IV. CONCLUSIONES

Se ha comprobado que el modelo de análisis del estado límite con fricción finita es válido para el estudio de estructuras reales.

La principal dificultad del mismo radica en la modelización de la geometría ya que ciertas estructuras abovedadas complejas plantean serios problemas a la hora de definir las cargas actuantes en cada punto y los esfuerzos paralelos y perpendiculares a las juntas.

Por tanto, a pesar de que el modelo se considera válido, implica un amplio trabajo previo de comprensión del funcionamiento estructural y de modelización de geometría y cargas. Esta circunstancia puede limitar su utilidad solamente a los casos más sencillos, que son, por otro lado, muy abundantes en el patrimonio construido.

Referencias bibliográficas

(1) ABRAHAM, Pol. Viollet le Duc et le rationalisme médiéval. Vincent Freal, París, 1934.

(2) HEYMAN, Jacques. El esqueleto de piedra. Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1966.

(3) HEYMAN, Jacques. Teoría, historia y restauración de las estructuras de fábrica. Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1999.

(4) D’AYALA, Dina F. y CASAPULLA, C. “Lower bound approach to the limit analysis of 3D vaulted block masonry structures” Computer Methods in Structural masonry (STRUMAS IV). Proceedings of the Fifth International Symphosium. Roma. 2001

(5) D’AYALA, Dina F. y CASAPULLA, C. “Limit state analysis of hemispherical domes with finite friction” Historical Constructions. Ed. P.B.Lourenço y P.Roca, Guimarães, Portugal. 2001. pp. 617-626

(6) D’AYALA, Dina F. y TOMASONI, E. “Three dimensional analysis of masonry vaults using limit state analysis with finite friction” International Journal of Architectural Heritage, 5 (2). 2011. pp. 140-171

(7) VASCONCELOS, G. y LOURENÇO, P.B. “Assessment of the in-plane shear strength of stone masonry walls by simplifies models” Structural Analysis of Historical Constructions. Ed. P.B.Lourenço, P.Roca, C.Modena y S.Agrawal, New Delhi, India. 2006. pp. 1-8

* Todas las fotografías son obra del autor. En el caso de que alguien las quiera utilizar, adelante. Se agradecería en cualquier caso que se avisara con anterioridad y se nombrara al autor. Gracias.